LA GRUTTA DI LU SORIGU ANTIGU: SULLE ORME DELL’UOMO PRIMITIVO

(di Laura Sanna e Irene Sanna

)

Ricerche e scavi archeologici effettuati a partire dalla seconda metà del 1800, hanno fatto luce sulle culture preistoriche succedutesi nel territorio comunale, ma l’ubicazione e l’età dell’antico insediamento umano nell’area urbana è ancora una questione irrisolta.

Ricerche e scavi archeologici effettuati a partire dalla seconda metà del 1800, hanno fatto luce sulle culture preistoriche succedutesi nel territorio comunale, ma l’ubicazione e l’età dell’antico insediamento umano nell’area urbana è ancora una questione irrisolta.

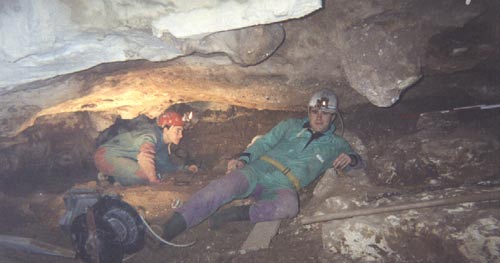

La Grutta di Lu Sorigu Antigu è una piccola cavità carsica impostata lungo un evidente interstato, via preferenziale per lo scorrimento delle acque vadose, tra due bancate di marne biancastre. L’attuale ingresso si apre nel cavedio di un palazzo in costruzione in via Sorso, sul versante opposto, ma poco distante dalla Grotta di Palmaera, e si presenta come un ampio cavernone, largo circa 7 metri, profondo 2 metri e alto in media 1.5 metri. Il pavimento nella parte più occidentale è roccioso, mentre ad est era coperto da depositi alluvionali fini di limitata potenza (circa 60 cm), su cui si è intervenuti con lo scavo. L’asportazione del materiale terroso ha consentito l’accesso ai rami più interni, angusti, che si sviluppano per poco più di 32 metri in basse salette quasi completamente occupate da blocchi di recente distacco dalla volta.

La Grutta di Lu Sorigu Antigu è una piccola cavità carsica impostata lungo un evidente interstato, via preferenziale per lo scorrimento delle acque vadose, tra due bancate di marne biancastre. L’attuale ingresso si apre nel cavedio di un palazzo in costruzione in via Sorso, sul versante opposto, ma poco distante dalla Grotta di Palmaera, e si presenta come un ampio cavernone, largo circa 7 metri, profondo 2 metri e alto in media 1.5 metri. Il pavimento nella parte più occidentale è roccioso, mentre ad est era coperto da depositi alluvionali fini di limitata potenza (circa 60 cm), su cui si è intervenuti con lo scavo. L’asportazione del materiale terroso ha consentito l’accesso ai rami più interni, angusti, che si sviluppano per poco più di 32 metri in basse salette quasi completamente occupate da blocchi di recente distacco dalla volta.

Le ossa umane

Le ceramiche

L’intervento

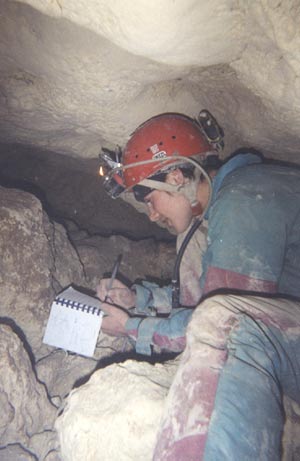

La grotta è stata intercettata nel corso dei lavori di edificazione di un palazzo, nel costone calcareo sul quale si appoggiano le fondamenta ed i primi due piani dell’edificio. La cavità è situata ad un’altezza di 4,30 metri dal piano stradale di via Sorso (il fabbricato presenta un secondo ingresso da via Buccari) e la prospezione archeologica ha interessato il cavernone d’ingresso.

In pianta si presenta come un ambiente suddiviso in varie anse con basamento roccioso. Nella zona est, maggiore per ampiezza, vi era uno strato di terra di potenza consistente, che al momento dell’intervento da parte della Soprintendenza, era stato in gran parte dislocato dagli operai del cantiere, i quali hanno inoltre rinvenuto alcuni frammenti di ceramica preistorica, un boccale frammentario di età moderna (slip ware), alcune ossa di animali, un teschio (calotta) e un frammento di bacino umani.

Come prima fase si è provveduto a setacciare il suolo rimosso dagli operai. La terra ha un colore marrone scuro, di consistenza argillo-sabbiosa, con presenza di ciottoli di calcare e carboni. In essa sono stati trovati due frammenti di ceramica, numerose ossa di Prolagus, alcune ossa umane frammentarie.

Come prima fase si è provveduto a setacciare il suolo rimosso dagli operai. La terra ha un colore marrone scuro, di consistenza argillo-sabbiosa, con presenza di ciottoli di calcare e carboni. In essa sono stati trovati due frammenti di ceramica, numerose ossa di Prolagus, alcune ossa umane frammentarie.

In seguito si è lavorato all’ingresso della grotta, asportando ciò che rimaneva dello strato identificato come US1: sono emersi carboni, malacofauna, microfaune, ossa di prolago in percentuale particolarmente elevata addossate alla parete est e rari resti di ossa umane (due vertebre e frammenti di costole).

Solo dopo la ripulitura completa di questo volume di sedimenti potente poco più di mezzo metro, si è notato che nel fondo della cavità un pertugio, parzialmente ostruito dal terriccio, dava accesso ad uno spazio più interno. Da una veloce esplorazione si è potuta osservare l’esistenza di uno strato con caratteristiche similari a quello analizzato in precedenza.

A causa dell’enorme consistenza della frana che interessa questo ramo (dovuta molto probabilmente alla costruzione della strada sovrastante - via Buccari), risulta impossibile e pericoloso procedere nell’indagine archeologica. Nel corso di questo breve sopralluogo, nel vano interno sono stati recuperati altri due frammenti di ceramica invetriata di età moderna.

I reperti

Il Prolagus sardus

Il Prolago è un piccolo lagomorfo estinto simile ad una lepre (famiglia degli Ocotonidi), ben rappresentato tra i reperti della Sardegna e della Corsica. Mentre la maggior parte dei generi era già scomparsa nel Pliocene, il Prolago è riuscito a sopravvivere nelle due isole tirreniche durante il periodo glaciale, fino ad epoche recentissime, e quello che potrebbe essere stato il suo più tardo discendente, fu osservato nel 1774 a Tavolara, dal naturalista Cetti.

In alcune grotte della Sardegna, ritroviamo disseminati ancora i resti subfossili dei suoi caratteristici incisivi, testimonianza del passaggio e delle abitudini troglofile di questo piccolo mammifero.

Le caratteristiche morfologiche che ci consentono di distinguere le ossa di questo animaletto (della taglia di una cavia) da quelle dei roditori, a cui un tempo erano associato come ordine, sono le seguenti: cranio basso ed allungato; mascella superiore con due grossi incisivi sporgenti, profondamente solcati, sulla faccia anteriore, e rivestiti completamente di smalto, ed altri due più piccoli ed appuntiti siti immediatamente dietro i primi; mancano i canini, rimane così un largo spazio, detto diastema, cui seguono premolari con corona triangolare e molari con le cuspidi che si uniscono a due a due, a formare due creste continue; nella mandibola oltre ai canini manca anche il primo premolare. Privi di coda, gli arti anteriori e posteriori sono uguali. La tabella riporta la rappresentazione anatomica degli elementi rinvenuti sia in fase di setacciatura che di ripulitura.

Le caratteristiche morfologiche che ci consentono di distinguere le ossa di questo animaletto (della taglia di una cavia) da quelle dei roditori, a cui un tempo erano associato come ordine, sono le seguenti: cranio basso ed allungato; mascella superiore con due grossi incisivi sporgenti, profondamente solcati, sulla faccia anteriore, e rivestiti completamente di smalto, ed altri due più piccoli ed appuntiti siti immediatamente dietro i primi; mancano i canini, rimane così un largo spazio, detto diastema, cui seguono premolari con corona triangolare e molari con le cuspidi che si uniscono a due a due, a formare due creste continue; nella mandibola oltre ai canini manca anche il primo premolare. Privi di coda, gli arti anteriori e posteriori sono uguali. La tabella riporta la rappresentazione anatomica degli elementi rinvenuti sia in fase di setacciatura che di ripulitura.

Dagli operai del cantiere è stata recuperata una calotta (cranio senza le ossa della faccia) della lunghezza 165 mm., larga 80 mm., di forma ovoidale, appartenete ad un individuo dolicomorfo con fronte sfuggente e prominenti rilievi sopraorbitali, insieme a alcuni frammenti di bacino. Due vertebre ed altre ossa frammentarie sono emerse dallo strato in posto.

Dalla setacciatura della terra sono emersi due cocci di età preistorica (Neolitico antico cardiale, Cultura di Filiestru) con superfici poco rifinite da una grossolana lisciatura a mano, impasto bruno, non depurato, con inclusi di quarzo e mica e decorazione cardiale.

Questo tipo di ceramica è ben analizzata nello studio di Trump del 1983: «con pochissime eccezioni, le decorazioni della ceramica furono ottenute imprimendo l'orlo del guscio di una conchiglia, il Cardium edule, nell'argilla molle. I risultati così ottenuti variano leggermente a seconda dell'angolo col quale veniva poggiato il guscio o la profondità fino alla quale veniva premuto.

Le impressioni non erano mai usate da sole, ma come riempimento, sia in ampi riquadri verticali, che creavano un effetto quasi coprente, sebbene spesso ben distanziate, o più comunemente come bande o triangoli tratteggiati, di solito trasversalmente, ma anche in senso longitudinale. Le due varietà di tratteggiatura possono figurare nello stesso frammento. Le bande e i triangoli potevano essere racchiusi da linee continue di impressioni di conchiglia o lasciati liberi; ciascuna di queste tecniche poteva trovarsi associata all'altra su un singolo frammento».

Gli operai invece recuperarono quattro frammenti ceramici, due dei quali ricostruibili, sempre di età preistorica (Neolitico medio, Cultura di Bonu Ighinu), ad impasto nero non depurato con vacuoli e alta percentuale di inclusi di calcare, con una decorazione a punti impressi a sottolineare la carenatura.

Questa tipologia ceramica trova puntuali confronti in Foschi Nieddu (1987) e soprattutto nel lavoro di R. Loria e D. H. Trump, che nel 1978 hanno per la prima volta individuato la Cultura di Bonu Ighinu. Questa civiltà presenta, nella ceramica, caratteristiche ben precise: impasto sottile, duro, ben cotto, sempre molto liscio, generalmente grigio, grigio-rossastro o grigio-bruno, raramente nero.

Si riscontra qualche coccio un po' più grossolano, rossastro vivo; le forme dei vasi prevedono ciotole carenate aperte, vasi a collo, con spalle bruscamente arrotondate o, meno spesso, con corpi più o meno globulari, con collo corto generalmente diritto verticale, o leggermente inclinato, ciotole munite di piedini.

La decorazione costituisce il motivo fondamentale, distintivo della Cultura di Bonu Ighinu, ed è stata suddivisa in due classi: la prima è costituita da una serie di minutissime tacche impresse, vicinissime tra loro, disposte tutt'attorno al labbro esterno dell'orlo ed anche sulla carena dei vasi che la presentano o alla base del collo dei vasi a corpo rigonfio e collo eretto; nella seconda classe di decorazione, la fila di tacche è sostituita da una serie (meno spesso due) di puntini alla base del collo. In associazione a queste due classi si possono rinvenire decorazioni geometriche graffite.

Sempre dagli operai è stato ritrovato un boccale frammentario di età moderna slip ware (XVI sec.); lacunoso nel corpo, mancante dell’orlo, ha un impasto marrone, depurato, invetriato esternamente (vetrina di colore verde) e nudo internamente, con decorazione geometrica.

Le considerazioni

L’indagine eseguita nella Grutta di Lu Sorigu Antigu assume importanza rilevante proprio nel ritrovamento di reperti ceramici di Cultura Filiestru (6000-4500 a.C.) e Bonu Ighinu (4500-3500 a.C.), che consentono di presupporre, nella zona attualmente occupata dal centro urbano di Sassari, un popolamento del territorio già nel Neolitico antico e medio.

Le ricerche finora svolte sull’abitato infatti, non hanno restituito materiali di età così antica: la grotta di Palmaera, scavata nel 1905, ha ridato frammenti ceramici e alcuni vasi di Cultura Bonnanaro (1800-1600 a.C.) insieme a resti scheletrici appartenenti a otto individui, materiali di corredo e ossa animali, mentre nella grotta di viale Umberto 119, studiata nel 1971, sono state rinvenute ossa umane, di animali e gusci di lumaca associati a ceramica di Cultura Monte Claro (2500-2000 a.C.).

Le ricerche finora svolte sull’abitato infatti, non hanno restituito materiali di età così antica: la grotta di Palmaera, scavata nel 1905, ha ridato frammenti ceramici e alcuni vasi di Cultura Bonnanaro (1800-1600 a.C.) insieme a resti scheletrici appartenenti a otto individui, materiali di corredo e ossa animali, mentre nella grotta di viale Umberto 119, studiata nel 1971, sono state rinvenute ossa umane, di animali e gusci di lumaca associati a ceramica di Cultura Monte Claro (2500-2000 a.C.).

L’intervento di scavo nella cavità di via Sorso fa ipotizzare un momento d’uso inquadrabile in età preistorica, come testimoniato dalla presenza della ceramica decorata ad impressione e a pettine, e dall’alta concentrazione di malacofauna associata a resti di Prolagus e di piccoli animali. Sono assegnabili a questa fase anche le poche ossa umane raccolte in sito.

In un secondo tempo, la grotta è stata interessata da un’alluvione: ciò giustifica lo sconvolgimento dello strato di terra US 1, che ha una certa pendenza verso l’attuale ingresso, e da ragione del rinvenimento del solo cranio e frammenti sparsi di ossa ma non dell’intero scheletro umano. La presenza di cocci di età moderna, 1500 come terminus post quem dato dalla presenza del boccale slip ware, è invece spiegabile come apporto successivo; probabilmente ancora in questo periodo esisteva un ingresso alto della caverna, nell’attuale via Buccari, dal quale sono arrivate le ceramiche di epoca più evoluta, che infatti sono state ritrovate appoggiate allo strato sopra descritto.

Questo ingresso è stato sicuramente tappato di recente, forse perché intercettato durante i lavori di rifacimento e asfaltatura della via sovrastante, come dimostrato dalla presenza di bitume e mattoni “forattini” nel tratto iniziale della frana.

Questa piccola grotta, di scarso interesse speleologico, retrodatando di circa duemila anni il primo insediamento nell’area in cui sorge oggi la città, riapre nuove ed interessanti prospettive nello studio storico di Sassari, nella ricerca delle tracce dei suoi primi abitanti e delle sue origini che, come riporta il Costa, sono da cercare sottoterra.

Ringraziamenti

Il recupero del materiale archeologico e lo scavo di emergenza eseguito all’interno della Grutta di Lu Sorigu Antigu è stato reso possibile grazie al determinato interessamento della Signora Gavini, dell’impresa di costruzione dell’edificio, che ha seguito entusiasta tutte le fasi della scoperta.

Ringraziamo inoltre gli operai del cantiere, sempre disponibili per rendere più agevoli le operazioni di esplorazione, scavo e rilievo della cavità.

BIBLIOGRAFIA

TRUMP D. H., La grotta di Filiestru a Bonu Ighinu, Mara (Sassari). (1983) in “Quaderni Soprintendenza ai Beni Archeologici SS-NU”, XIII, pp. 71-79, fig.28.